ネイティブのCDと語順訳

右團治 普通のネイティブのスピードですね!!

弟月 これはコアの生徒が中学1年生で全員聴くCDです。おなじみの「ヘンゼルとグレーテル」の物語をアメリカの子どもたち向けに録音したナチュラルスピードの音源なんです。

右團治 この英語が聞き取れるなんてすばらしいですね!

弟月 コアではCDを聞いて読む練習をした後、テキストを使って、単語を日本語に置き換え、前から一語一語順番に加えながら訳していきます。

右團治 前から順に、耳に入って来るとおりに訳していく…それって同時通訳の訳し方と同じですね。

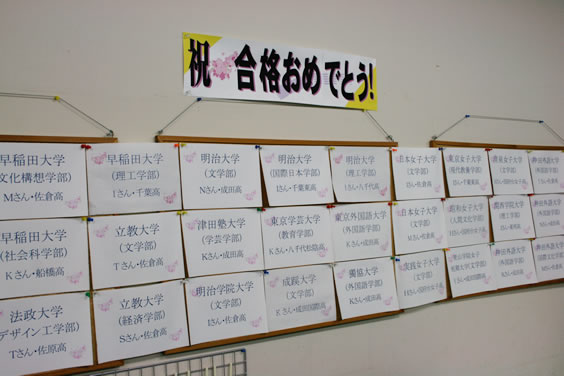

弟月 そうなんです。実際、アメリカやイギリスなど英語圏の子どもたちはそうやって意味をとっていますよね。英語は「主語と述語動詞」が近接し、強く結ばれていますが、それを「日本語では動詞はどこに来るの?」といった問いかけで、動詞を引き離すように最後にもってこさせます。そのような訓練をしますと、文の構造、つまり品詞の機能や五文型などがわかってくるので、コアで語順訳を身に付けると長文がスムーズに訳せて、高校に入って複雑な文章が出てきても困らない。TOEIC®や英検®で高い得点を取る子どもたちが次々に出てきたり、大学入試でも英語に関して自信をもって臨めるのです。現在、コアには小学生のクラスから大学入試のクラスまであり、中にはコア卒業生からの強い要望で新たに大学生のクラスを作られた教室もあるのですが、実は、小学生から一貫して同じやり方で学んでいるのです。

小学生から大学入試まで同じメソッドで

右團治 小学生のお子さんからですか?

弟月 小学校4年生から英語のCDを使い、「赤ずきん」や「ランペルスティルツキン」などを、この「語順訳」で訳します。5、6年、中学1年まで英語の物語で学びます。

右團治 先ほどおっしゃっていた、「表現されたものを生きたまま受けとめる」力を身に付けるためなんですね?

弟月 さまざまな場面でのやりとりを、文脈を考えながら受け止めるのです。初めてきた4年生のお子さんでもABCのAすら知らなくても、いきなり「今から言うとおりにして日本語に変えていこうね」と言ってCDを2~3度聴かせ、「何度も何度も聴けば、ちゃんと聴き取れるようになるからね」とテューターが励ましながら、始めます。音読がスラスラ言えるようになったページから訳していこうね、というのがコアの特徴なんです。どの学年のどんなレベルからコアに入っても必ずこの方法をとっているので、子どもたちには日本語との「語順」の違いと、英語の「主語と述語動詞」の結びつきの強さをつねに意識する習慣が付きます。そうして頑張った分その子なりに伸びていきます。すごいレベルに達している子も大勢いますが、それだけでなく頑張れば誰でも伸びることができるというところに、私どもはやっぱりコアのこの教え方でよかったんだという自負を抱いているのです。

右團治 私も実は神戸育ちなんですが、小学校6年のとき、やはりネイティブのテープを聴いて文を覚えるという近所の英語塾で学んだ経験があります。事情があって続けられなかったのですが、そこで英語の楽しさを知りました。中学校に入ってからも、「これみんな知ってる」と。その余裕が大学受験までずっと英語を得意科目にしてくれたような気がします。

弟月 師匠の英語落語をぜひお聴きしたいですね。機会をとらえて、英語落語を通して江戸文化に触れられる「コア寄席」のようなイベントが開けたら…、またその先には、いつか夏の子どもたちの英語キャンプでも英語落語が登場して、ネイティブのリーダーたちや子どもたちに新しい話題を提供できたら…と、夢を描いているところなんですよ。

右團治 では、私も負けずにコアのこのCDをお借りして密かに英語を学び直します!(笑)

対談を終えて

対談後、数日して右團治さんから落語会に招待されました。私には初めての体験でしたが本物の落語の迫力に圧倒されました。皆さんにもぜひ味わっていただきたいと、いよいよ気持ちがかたまり、平成21年のコア創立35周年に向けての記念行事として、右團治さんの落語会を企画いたします。生徒の皆さんを始め、保護者の方々、どうぞ楽しみにしていてください。――弟月

右團治 まだ取り組みを始めたばかりなんです。もともと英語は好きだったんですが、きっかけがありまして、女性の噺家3人で、同じネタをそれぞれが違う国の言葉で演じる会を開こうということになったのです。「松山鏡」*

右團治 まだ取り組みを始めたばかりなんです。もともと英語は好きだったんですが、きっかけがありまして、女性の噺家3人で、同じネタをそれぞれが違う国の言葉で演じる会を開こうということになったのです。「松山鏡」* 右團治さんにCDを試聴していただきました

右團治さんにCDを試聴していただきました

桂 右團治さん(江戸落語家)

桂 右團治さん(江戸落語家) 弟月 哲夫

弟月 哲夫

吉松亜実さん(聖心女子大学文学部在籍・雑誌『can・cam』の読者モデル)

吉松亜実さん(聖心女子大学文学部在籍・雑誌『can・cam』の読者モデル)

●某中堅の私立では、中3生の英検®3級合格率はナント27%。低いですね。3年前の説明会では、中3までには全員が英検®3級に合格するというカリキュラムで進めていますと自信満々だったのが、実態はうまく行かなかったらしいです。大学受験も特進クラスだけしか実績が出せていなかったのが数字で明らかになっていました。

●某中堅の私立では、中3生の英検®3級合格率はナント27%。低いですね。3年前の説明会では、中3までには全員が英検®3級に合格するというカリキュラムで進めていますと自信満々だったのが、実態はうまく行かなかったらしいです。大学受験も特進クラスだけしか実績が出せていなかったのが数字で明らかになっていました。